Warum Versicherer Überschüsse in die Zukunft verschieben – und wie dies mit dem Argument der „Generationengerechtigkeit“ verschleiert wird

Ein großes Versprechen – doch was steckt wirklich dahinter?

Generationengerechtigkeit – kaum ein anderes Schlagwort klingt so überzeugend und so moralisch aufgeladen. Es vermittelt den Eindruck, dass die Versicherungswirtschaft Verantwortung übernimmt, dass die Interessen der heutigen und zukünftigen Versicherten in Einklang gebracht werden. Doch wer genau hinsieht, erkennt schnell: Hinter diesem wohlklingenden Begriff verbirgt sich eine Praxis, die oft mehr mit Bilanzkosmetik als mit echter Fairness zu tun hat.

Die zentrale Frage lautet daher: Handelt es sich um ein ehrliches Bemühen, langfristige Stabilität zu sichern – oder ist die Generationengerechtigkeit in Wahrheit ein Deckmantel für Verschiebungen, die zulasten der aktuellen Kunden gehen?

Milliarden im Schatten: Die Rolle der Rückstellung für Beitragsrückerstattung

Kern dieser Praxis ist die sogenannte Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB). Versicherer parken hier Jahr für Jahr Milliardenbeträge, die aus erwirtschafteten Überschüssen stammen und den Versicherten zustehen. Offiziell dient die RfB als Sicherheitspuffer, um in schwierigen Zeiten Auszahlungen stabil zu halten. Doch für viele Verbraucher:innen ist die RfB nichts anderes als eine Blackbox: Sie zahlen über Jahrzehnte ein, erfahren aber nicht, in welchem Umfang ihr Geld wirklich für sie arbeitet.

Ein Beispiel verdeutlicht dies: Im Jahr 2023 belief sich die RfB der deutschen Lebensversicherer auf über 80 Milliarden Euro. Geld, das theoretisch den Versicherten gehört, praktisch aber im System geparkt bleibt. Während die Versicherer von Stabilität sprechen, erleben die Kund:innen in der Praxis oft nur minimale Ausschüttungen – und müssen gleichzeitig mit sinkenden Überschussbeteiligungen leben.

Stimmen der Experten: Zwischen juristischer Analyse und praktischer Erfahrung

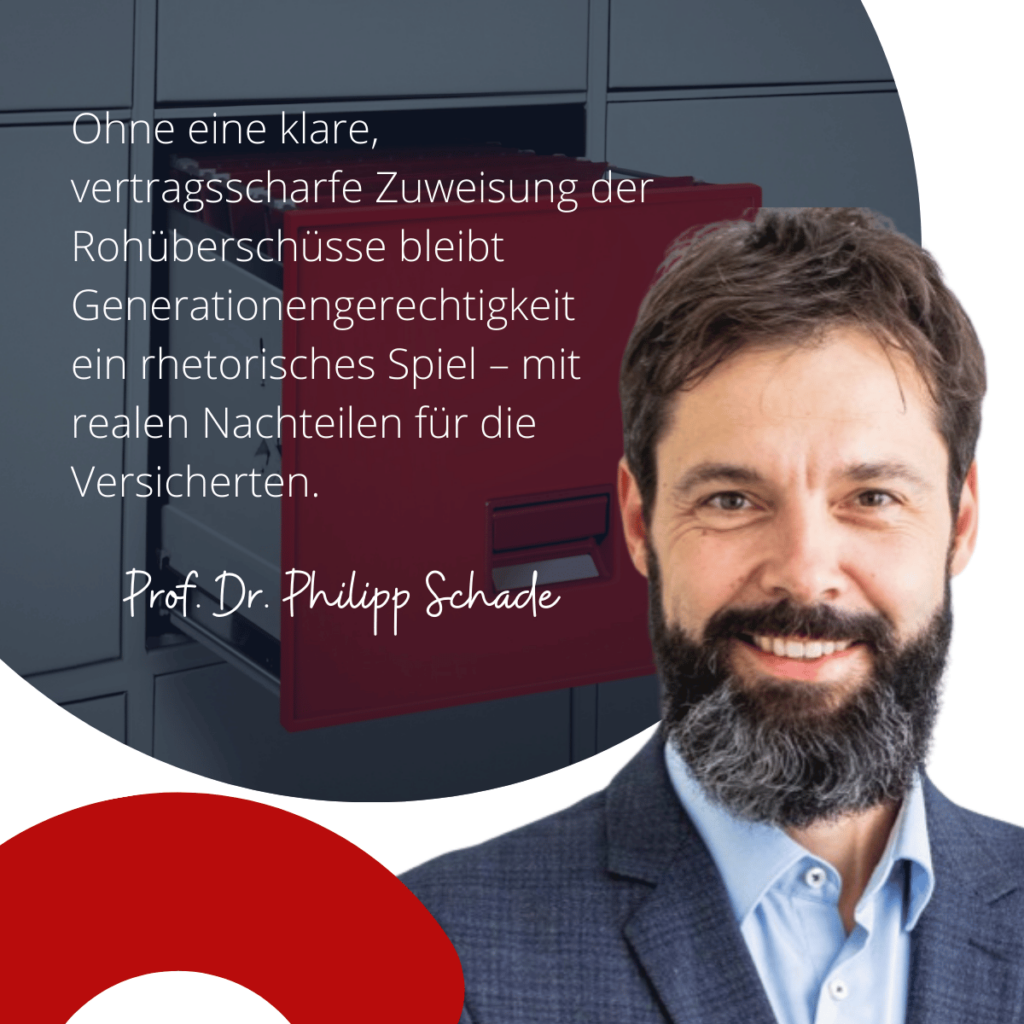

Prof. Dr. Schade, unabhängiger Aktuar und Gutachter für Lebensversicherungsverträge, bringt es auf den Punkt:

„Jeder Rohüberschuss-Euro muss einem Vertrag klar zugeordnet werden – alles andere ist strukturell unfair.“

Seine Analysen zeigen, dass die heutige Verteilungspraxis erhebliche Intransparenzen birgt. Statt individuellem Anspruch herrscht kollektive Verteilung, gesteuert durch Bilanzlogiken der Versicherer. Der Kunde sieht am Ende nur einen kleinen Teil dessen, was er eigentlich erwirtschaftet hat.

Auch Sven Enger, Geschäftsführer der auxinum GmbH und ehemaliger Vorstand mehrerer Lebensversicherer, äußert klare Kritik:

„Die Branche hat den Champagner längst ausgetrunken – die Kunden sehen kaum etwas davon.“

Enger arbeitet heute an einer Aufklärungskampagne, die Verbraucher:innen sensibilisieren soll. Sein Ziel: Die Mechanismen hinter der vermeintlichen Generationengerechtigkeit sichtbar machen und den Menschen Mittel an die Hand geben, ihre Rechte einzufordern.

Juristische Dimension: Anspruch oder Illusion?

Rechtlich betrachtet ist die Frage hochbrisant. Verträge beruhen auf dem Prinzip von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und dem Gedanken der Transparenz. Doch die Praxis, Überschüsse in kollektive Töpfe wie die RfB zu verschieben, entzieht den Versicherten ihre klaren Ansprüche. Die RfB wird damit zu einer juristischen Grauzone: offiziell Sicherheitsreserve, in der Realität aber häufig ein Instrument, um Forderungen der Versicherten zu kaschieren.

Hinzu kommt, dass die Verbraucher kaum Möglichkeiten haben, die Mechanismen zu hinterfragen. Die jährlichen Standmitteilungen sind für Laien schwer verständlich und geben kaum Aufschluss darüber, welche Überschüsse wie zugeordnet wurden. Juristisch ließe sich hier argumentieren, dass das Transparenzgebot verletzt ist – ein Aspekt, den Gerichte künftig stärker in den Blick nehmen könnten.

Praxisnahe Beispiele: Wenn Theorie und Realität auseinanderfallen

Ein anschauliches Beispiel zeigt, wie sehr Theorie und Realität auseinanderklaffen können. Ein Verbraucher entscheidet sich für eine klassische Lebensversicherung und zahlt über zwanzig Jahre hinweg jeden Monat 200 Euro ein. In den bunten Hochglanzrechnungen des Versicherers wird ihm am Ende der Laufzeit eine Auszahlung von rund 70.000 Euro in Aussicht gestellt – ein Betrag, der nach Sicherheit und attraktiver Rendite klingt. Doch nach zwei Jahrzehnten der treuen Beitragszahlung folgt die Ernüchterung: Statt der erwarteten 70.000 Euro erhält er tatsächlich nur 58.000 Euro ausgezahlt. Die Begründung des Versicherers lautet nüchtern: sinkende Überschussbeteiligungen und eine angeblich „generationsgerechte“ Verteilung der erwirtschafteten Gewinne. Für den Kunden ist das kaum nachvollziehbar. Er liest in der Presse, dass die Branche Jahr für Jahr Milliardengewinne erwirtschaftet – und muss gleichzeitig hinnehmen, dass seine eigenen Ansprüche immer kleiner werden. Der Eindruck drängt sich auf, dass die Differenz irgendwo im System verschwindet, unsichtbar für den Einzelnen, aber spürbar in seiner Altersvorsorge.

Historische Wurzeln des Begriffs Generationengerechtigkeit

Interessanterweise tauchte der Begriff „Generationengerechtigkeit“ in der Versicherungsbranche erst verstärkt in den 1990er-Jahren auf. Mit dem Rückgang der Zinsen und den ersten Debatten über die Stabilität der Lebensversicherungen suchten die Unternehmen nach einem Narrativ, um ihre Zurückhaltung bei der Ausschüttung zu rechtfertigen. Generationengerechtigkeit bot die perfekte Lösung: moralisch aufgeladen, schwer anzugreifen und zugleich flexibel einsetzbar.

Doch was als Balance gedacht war, entwickelte sich zu einem Machtinstrument der Versicherer. Statt den gerechten Ausgleich zwischen Generationen zu sichern, wurde die Formel zur Legitimation, Gelder länger im System zu halten.

Europäische Weichenstellungen: Solvency II, Basel III und kommende Reformen

Die Debatte ist nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische. Mit Solvency II wurde bereits 2016 ein Regelwerk eingeführt, das die Stabilität der Versicherer stärken sollte. Kern war die Anforderung, mehr Eigenmittel vorzuhalten – eine Vorgabe, die die Praxis der Überschussverschiebung indirekt beförderte.

Auch Basel III, ursprünglich für Banken entwickelt, wirkt indirekt in die Versicherungswirtschaft hinein. Strengere Eigenkapital- und Risikopuffer-Vorgaben setzen Unternehmen unter Druck, mehr Reserven zu bilden – und Überschüsse eher zurückzuhalten, statt sie auszuschütten.

Bis 2030 stellt sich daher die Frage: Bleibt die Generationengerechtigkeit eine Schutzbehauptung oder entwickelt sie sich zu einem echten Prinzip der Fairness? Künftige EU-Richtlinien könnten Transparenzpflichten verschärfen und klare Zuweisungen von Überschüssen verlangen. Das würde die Karten für Versicherer und Verbraucher neu mischen.

Verbraucherschutz im Fokus: Aufklärung statt Verschleierung

Ein entscheidender Punkt ist die Rolle des Verbraucherschutzes. Organisationen wie der Bund der Versicherten fordern seit Jahren mehr Transparenz und strengere gesetzliche Vorgaben. Sie argumentieren, dass Versicherte ein Recht darauf haben, zu erfahren, welcher Teil ihres Beitrags tatsächlich für sie arbeitet und welcher im Kollektiv verschwindet.

Die Kampagnen von Enger und unabhängigen Gutachtern wie Schade knüpfen daran an: Sie wollen das Bewusstsein schärfen, dass Generationengerechtigkeit nicht nur eine moralische Formel ist, sondern konkrete Auswirkungen auf die Altersvorsorge von Millionen Menschen hat.

Fazit: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Lebensversicherungsbranche steht an einem Scheideweg. Entweder gelingt es ihr, Generationengerechtigkeit mit echtem Inhalt zu füllen – durch klare, transparente und nachvollziehbare Verteilung der Überschüsse. Oder der Begriff bleibt ein Trick der Bilanzpolitik, der am Ende das Vertrauen der Verbraucher zerstört.

Ausblick: Quo vadis bis 2030?

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein. Wie entwickeln sich die Renditen, wenn die Zinsen trotz EZB-Anpassungen niedrig bleiben? Welche juristischen Weichenstellungen bringt die EU, etwa durch Reformen von Solvency II? Und wird das Schlagwort Generationengerechtigkeit weiter als rhetorisches Schutzschild dienen – oder tatsächlich zu einem Prinzip fairer Verteilung?

Prof. Dr. Schade fordert hier Klarheit: „Ohne eine eindeutige Zuweisung der Rohüberschüsse an die Verträge bleibt die Diskussion ein rhetorisches Spiel – zulasten der Verbraucher.“

Und Sven Enger ergänzt: „Wir benötigen eine Aufklärung, die Verbraucher stärkt und Gerechtigkeit wieder sichtbar macht.“

Die Antwort auf diese Fragen entscheidet nicht nur über das Schicksal der Lebensversicherungen, sondern auch über die Glaubwürdigkeit einer ganzen Branche.

V.i.S.d.P

Dr. Rainer Schreiber

Dozent, Erwachsenenbildung & Personalberater

Über den Autor:

Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber, mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Der Blog schreiber-bildung.de bietet Themen rund um Bildung, Weiterbildung und Karrierechancen. Sein Interesse liegt in der beruflichen Erwachsenenbildung und er publiziert zum Thema Personalberatung, demografischer Wandel und Wirtschaftspolitik.

Kontakt

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte

E-Mail: law@meet-an-expert.com

Pressekontakt

ABOWI UAB

Naugarduko g. 3-401

03231 Vilnius

Litauen

Telefon: +370 (5) 214 3426

E-Mail: contact@abowi.com

Internet: www.abowi.com