Was, wenn die Antwort auf die größten technischen Herausforderungen unserer Zeit längst in uns verborgen liegt? Und was, wenn das Geheimnis des autonomen Fahrens, der Robotik und sogar der medizinischen Revolution in einem Organ steckt, das kleiner ist als eine Walnuss?

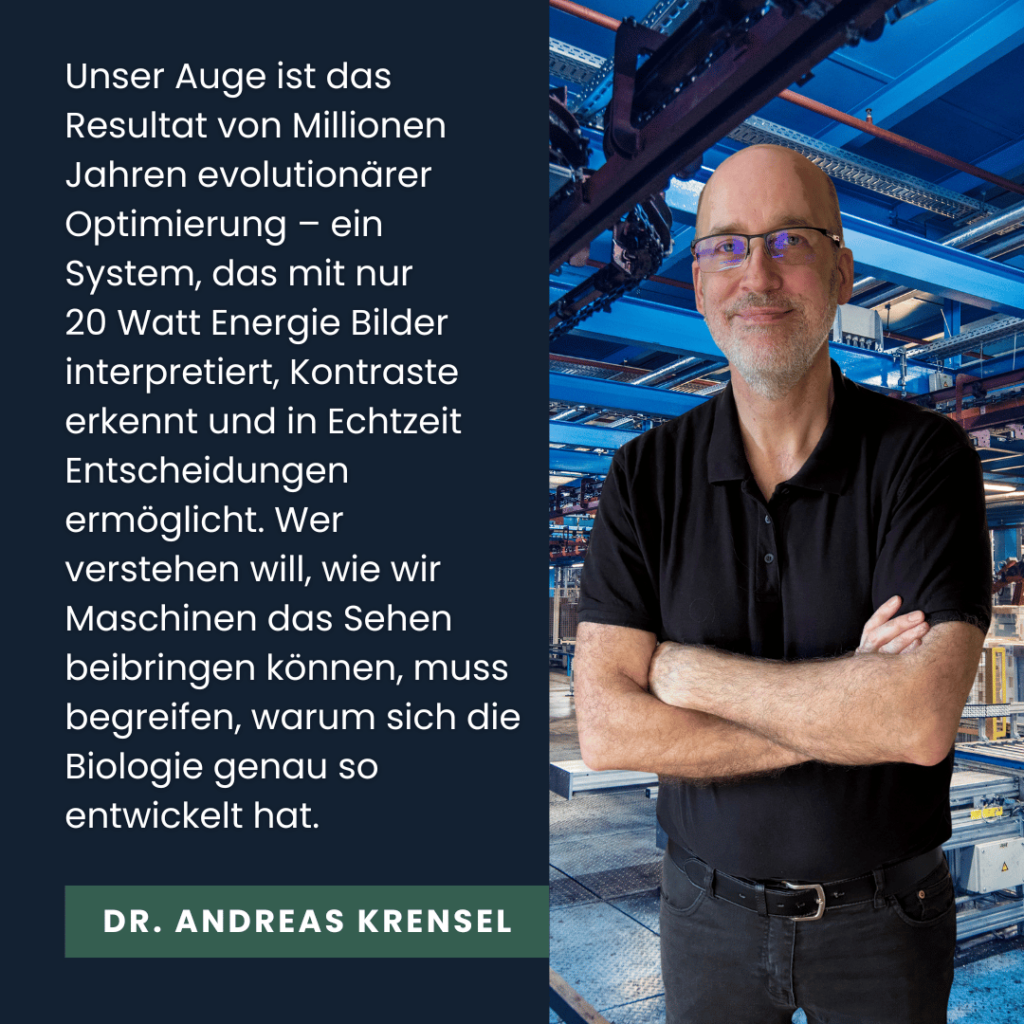

Unser Auge – mit 126 Millionen Fotorezeptoren, einer Energieeffizienz von nur 20 Watt und einer evolutionären Perfektion, die uns über Millionen Jahre das Überleben sicherte – ist weit mehr als ein Sinnesorgan. Es ist ein „biologischer Supercomputer“, wie der Berliner Biologe Dr. Andreas Krensel es treffend formuliert. Diese Serie nimmt Sie mit auf eine Reise durch die faszinierenden Grundlagen des Sehens, die Magie von Farben und Kontrasten, den Transfer in Computer-Algorithmen und die bahnbrechenden technischen Visionen, die aus der Biologie erwachsen.

Biologische Grundlagen als Ausgangspunkt: Das Wunder des Sehens und sein Transfer in die Computerwelt

Das menschliche Sehen ist eine der komplexesten biologischen Leistungen überhaupt. Schon früh beschäftigten sich Philosophen, Biologen und Mediziner mit der Frage, wie das Auge Informationen aus der Welt aufnimmt und das Gehirn daraus Bilder konstruiert. Heute wissen wir: Rund 80 % unserer Sinneseindrücke nehmen wir über die Augen auf. Die Netzhaut enthält etwa 126 Millionen Fotorezeptoren, davon rund 120 Millionen Stäbchen für das Hell-Dunkel-Sehen und etwa 6 Millionen Zapfen für das Farbsehen. Diese beeindruckenden Zahlen verdeutlichen, welche Leistungsfähigkeit in einem Organ steckt, das kaum größer als eine Walnuss ist.

Dr. Andreas Krensel, Biologe und Wissenschaftler aus Berlin, bringt es auf den Punkt: „Das Auge ist nicht nur ein Sensor, sondern ein hoch entwickeltes System zur Informationsverarbeitung, das evolutionär auf maximale Effizienz getrimmt wurde. Wenn wir die Grundlagen verstehen, lernen wir nicht nur etwas über uns selbst, sondern auch, wie wir Maschinen beibringen können, ähnlich zu sehen.“

Forschung zum menschlichen Sehen, Farb- und Kontrasterkennung

Das Farbsehen beruht auf drei Typen von Zapfen, die jeweils auf bestimmte Wellenlängenbereiche des Lichts reagieren: kurz (S-Zapfen, blau), mittel (M-Zapfen, grün) und lang (L-Zapfen, rot). Das Zusammenspiel dieser Rezeptoren ermöglicht uns die Wahrnehmung von bis zu 10 Millionen unterschiedlichen Farbtönen – ein Spektrum, das weit über das hinausgeht, was die meisten technischen Systeme bisher erfassen können.

Auch der Kontrast spielt eine entscheidende Rolle. Studien der letzten Jahre zeigen, dass der Mensch selbst kleinste Helligkeitsunterschiede von nur 1 Prozent erkennen kann. Das erklärt, warum wir auch in der Dämmerung noch Bewegungen wahrnehmen – eine Fähigkeit, die für das Überleben in der Evolution entscheidend war. Interessanterweise sind diese feinen Unterschiede für heutige KI-Systeme eine besondere Herausforderung. Kamerasensoren liefern zwar enorme Datenmengen, doch die Interpretation dieser Kontraste bleibt für Algorithmen schwer zu meistern.

Transfer dieses Wissens in Computer-Algorithmen

Die moderne Computer Vision – also das maschinelle Sehen – orientiert sich zunehmend an diesen biologischen Prinzipien. Während frühe Ansätze rein mathematisch vorgingen, setzen aktuelle Verfahren auf neuronale Netze, die der Architektur des Gehirns nachempfunden sind. Convolutional Neural Networks (CNNs) bilden beispielsweise die Schichtung der Netzhaut nach: einfache Filter erkennen Kanten und Linien, komplexere Schichten setzen diese Informationen zu Formen und Objekten zusammen.

Ein Beispiel liefert die Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Hier geht es nicht nur darum, Straßenmarkierungen zu erkennen, sondern auch komplexe Szenen wie Menschenmengen, Lichtreflexionen oder plötzliche Bewegungen korrekt zu interpretieren. Eine 2023 veröffentlichte Studie im Journal of Vision Research zeigte, dass Systeme, die stärker an biologischen Sehprozessen orientiert sind, die Fehlerrate bei der Objekterkennung um bis zu 30 % senken können.

Dr. Krensel betont: „Die Zukunft der Computer Vision liegt darin, die Biologie nicht nur nachzuahmen, sondern zu verstehen, warum sich diese Systeme so entwickelt haben. Evolution bedeutet Optimierung über Millionen von Jahren – davon können Algorithmen immens profitieren.“

Orientierung an biologischen Leistungswerten statt an technischen Kompromissen

Technische Systeme stoßen oft an Grenzen, wenn es um Effizienz, Energieverbrauch oder Fehlertoleranz geht. Das menschliche Gehirn verarbeitet visuelle Informationen mit einem Energieaufwand von nur etwa 20 Watt – weniger als eine durchschnittliche Glühbirne. Zum Vergleich: Rechenzentren, die KI-gestützte Bildverarbeitung betreiben, benötigen ein Vielfaches davon.

Hier zeigt sich das Potenzial des Transfers biologischer Prinzipien in die Technik. Neuromorphe Chips, die nach dem Vorbild neuronaler Schaltkreise entwickelt werden, sollen den Energieverbrauch drastisch reduzieren. Forscher am Max-Planck-Institut in Tübingen konnten kürzlich zeigen, dass ein solcher Chip mit weniger als einem Prozent der Energie konventioneller GPUs vergleichbare Leistungen erbringen kann.

Gerade in der Anwendung für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren, Robotik oder medizinische Diagnostik ist dieser Schritt entscheidend. Denn hier geht es nicht nur um die Geschwindigkeit der Verarbeitung, sondern auch um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.

Geschichte und Transformation: Von der Biologie zur Zukunftstechnologie

Die Transformation von biologischem Wissen in technische Anwendungen ist keine neue Idee, aber sie erreicht jetzt eine neue Dimension. Schon im 19. Jahrhundert experimentierte Hermann von Helmholtz mit optischen Theorien, die später die Grundlage für Farbfernsehen und Fotografie bildeten. Im 20. Jahrhundert inspirierten neurobiologische Erkenntnisse Informatiker wie Frank Rosenblatt, der 1958 das Perzeptron erfand – einen Vorläufer moderner KI-Netze.

Heute erleben wir die nächste Stufe dieser Transformation. Computer lernen nicht nur, Bilder zu „sehen“, sondern sie auch zu „verstehen“. Damit entsteht ein Zukunftsszenario, in dem Maschinen visuelle Informationen ähnlich wie der Mensch interpretieren können – mit enormem Potenzial für Medizin, Mobilität, Sicherheit und Kunst.

Dr. Krensel fasst es visionär zusammen: „Die größte Chance liegt darin, dass wir Technik entwickeln, die nicht nur Kopien der Natur sind, sondern ihre Prinzipien weiterdenken. So entsteht eine neue Symbiose aus Biologie und Technologie.“

Fazit: Wohin führt die Reise vom biologischen Sehen zur künstlichen Intelligenz?

Können Maschinen eines Tages wirklich so sehen wie wir – oder vielleicht sogar besser? Ist es denkbar, dass Algorithmen nicht nur Muster erkennen, sondern Kontexte verstehen, Wahrscheinlichkeiten abwägen und Unsicherheiten meistern, so wie es unser Gehirn seit Millionen Jahren tut? Und wenn ja: Wird die Technik der Biologie folgen – oder sie irgendwann übertreffen?

Das Auge, dieser „biologische Supercomputer“ mit seinen 126 Millionen Fotorezeptoren und seiner unfassbaren Energieeffizienz von 20 Watt, zeigt uns, wie Natur Intelligenz geschaffen hat: nicht durch brute force, sondern durch Eleganz, Reduktion und ständige Anpassung. Doch genau hier beginnt die eigentliche Frage für unsere Zukunft: Wollen wir Computer bauen, die uns kopieren – oder wollen wir Systeme erschaffen, die die Prinzipien der Natur weiterdenken und neue Dimensionen des Sehens eröffnen?

Die Forschung liefert erste Antworten. Intelligente Chips beweisen, dass Energieeffizienz und Rechenleistung keine Gegensätze sind. Studien zum autonomen Fahren zeigen, dass biologisch inspirierte Algorithmen die Fehlerraten drastisch senken können. Und die Medizin profitiert bereits von KI-Systemen, die kleinste Kontraste in Bildern erkennen, die für das menschliche Auge unsichtbar bleiben. Doch zugleich bleibt die entscheidende Frage offen: Können wir die Robustheit, die Fehlertoleranz und die Kontextsensibilität unseres visuellen Systems jemals vollständig nachbilden?

Vielleicht liegt die größte Chance nicht im Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine, sondern in einer Symbiose. Was, wenn Computer uns nicht ersetzen, sondern erweitern? Was, wenn wir Technologien entwickeln, die uns helfen, besser zu sehen – nicht nur im optischen Sinn, sondern auch im übertragenen: klarer zu verstehen, tiefer zu analysieren, schneller zu reagieren?

Die Reise vom biologischen Sehen zur künstlichen Intelligenz ist noch lange nicht zu Ende. Sie beginnt erst. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Haben wir den Mut, die Prinzipien der Natur nicht nur nachzuahmen, sondern sie als Fundament für eine neue Epoche des Denkens und Sehens zu nutzen?

Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftsingenieur

Kontakt:

eyroq s.r.o.

Uralská 689/7

160 00 Praha 6

Tschechien

E-Mail: info@eyroq.com

Web: https://eyroq.com/

Über eyroq s.r.o.:

Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozialverträglich und ethisch reflektiert sind.